今回はSWELLで必須級のプラグインを2つ導入した話。

ブログを始める際に「なんとなく難しそう」で億劫に感じるこの辺の設定…

- 似たようなプラグインがたくさん。よくわからん

- 専門用語が難しすぎ

でも、大丈夫。

導入するプラグインの意義(できること)をざっくりと把握し、あとは真似して設定すればOK。

(細かい部分は微調整してもOKですが、本記事の設定を真似しておけば、十分に実用的なレベルにできると思います)

ここで嫌になって「ブログを始めない」のはもったいないです。

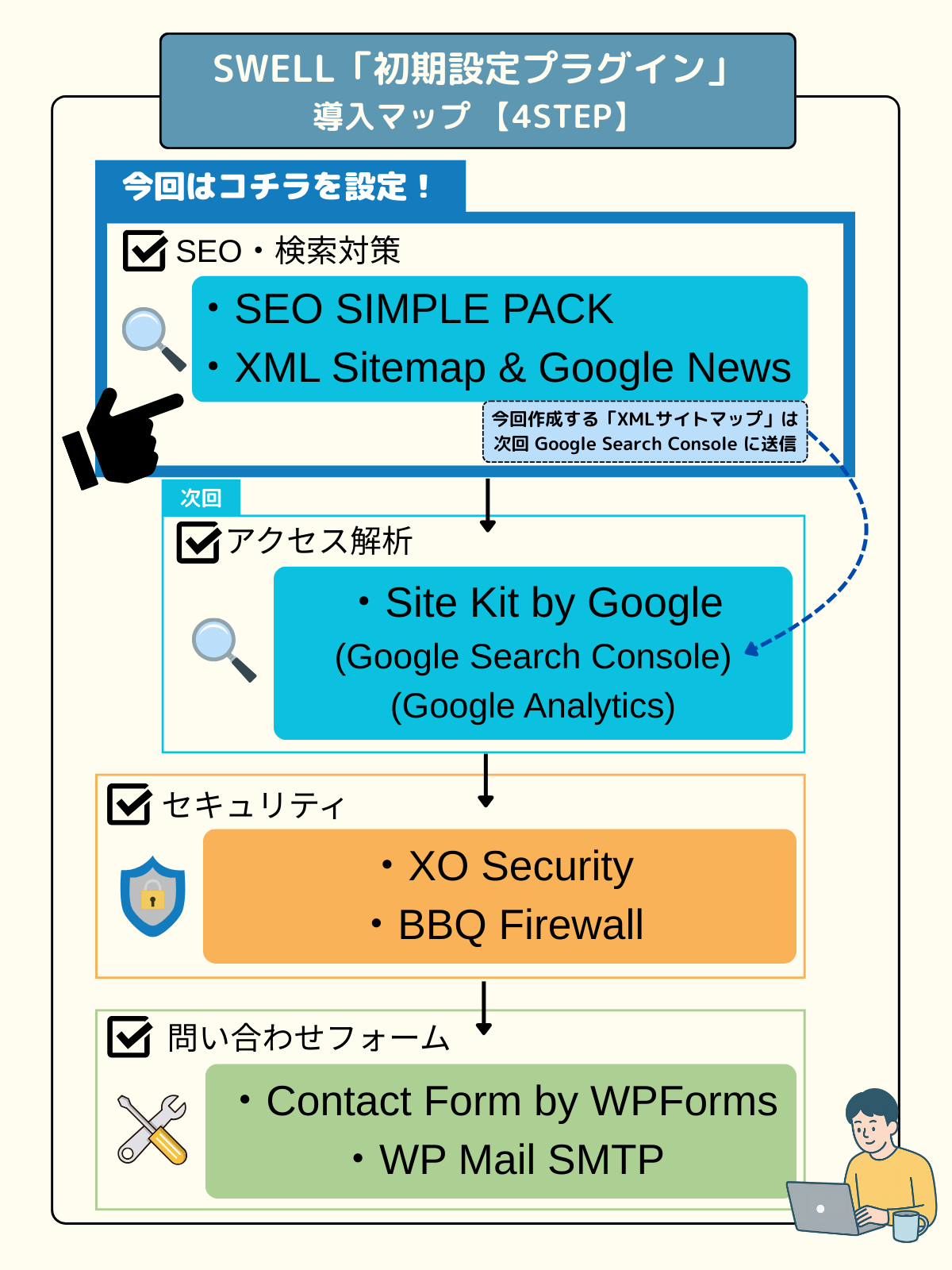

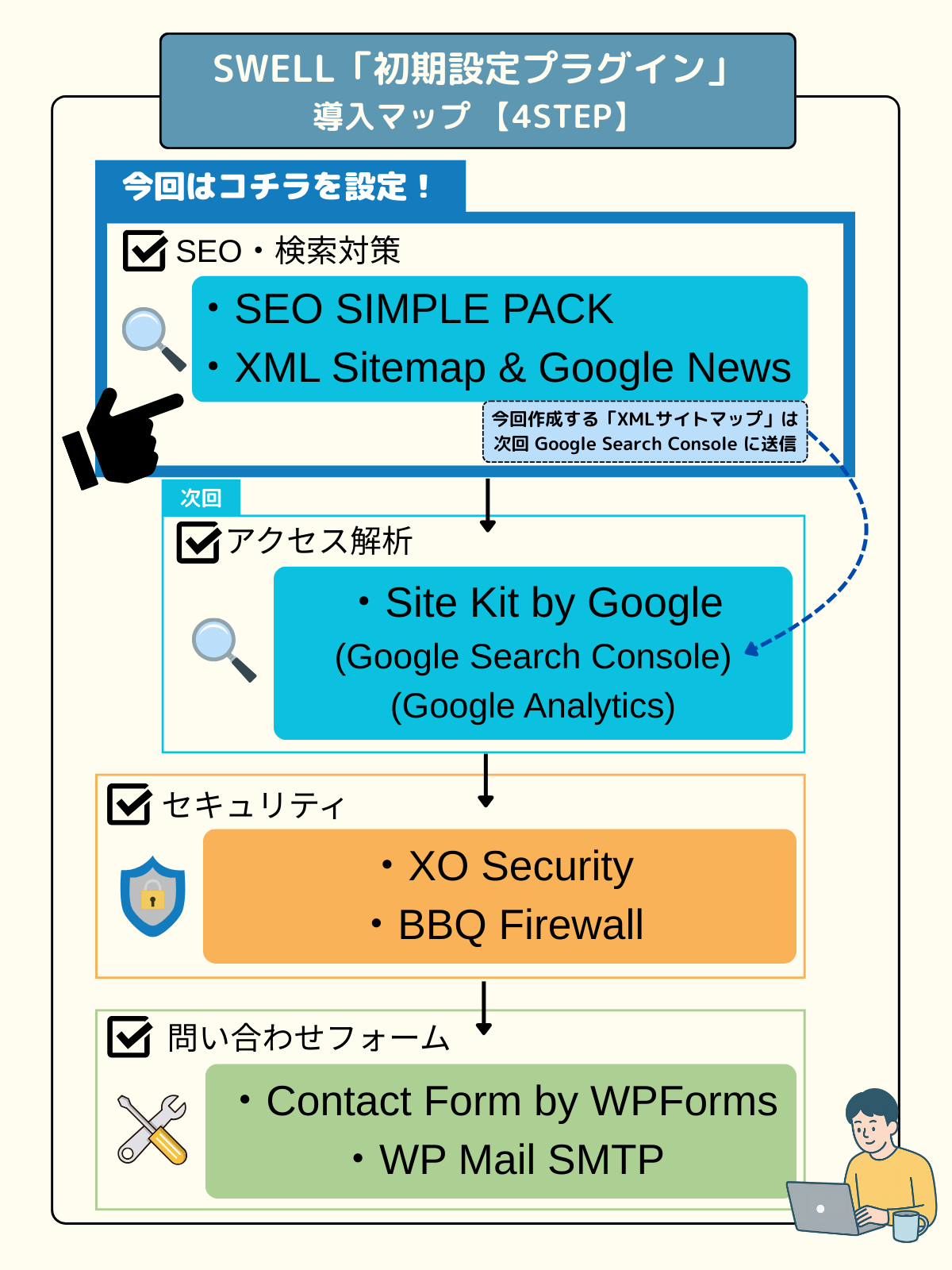

まずはロードマップで現在地を確認。

そのうえでキャプチャ画像たっぷりでお伝えします

順番に進めればOK!

導入マップ【4STEP】

今回は次の2つ

- SEO SIMPLE PACK

- ブログを検索やSNSで見つけてもらいやすくするための土台作り

- XML Sitemap & Google News

- 書いた記事を検索エンジンに素早く届け、見つけてもらいやすくする

自分のサイトや記事を検索上位に表示させるためには必須レベルのプラグインです。

では、順番にご紹介していきます

はじめに(基礎知識・準備)

プラグインの基礎知識

まず、プラグインの基本を簡潔にまとめます。

「これだけ」押さえる

- WordPressに機能を追加するための拡張ツール

- スマホのアプリのように 必要な機能を後から追加できる

- 無料・有料がある

- ほとんどの場合、無料で十分かと。高度な機能が必要なら有料版を検討

(私は全て無料ものしか使っていません)

- ほとんどの場合、無料で十分かと。高度な機能が必要なら有料版を検討

- 必要なものだけ入れる重要

- 入れすぎるとサイトが重くなったり、不具合の原因になる場合も

- 特にWordPressのテーマによって相性があります

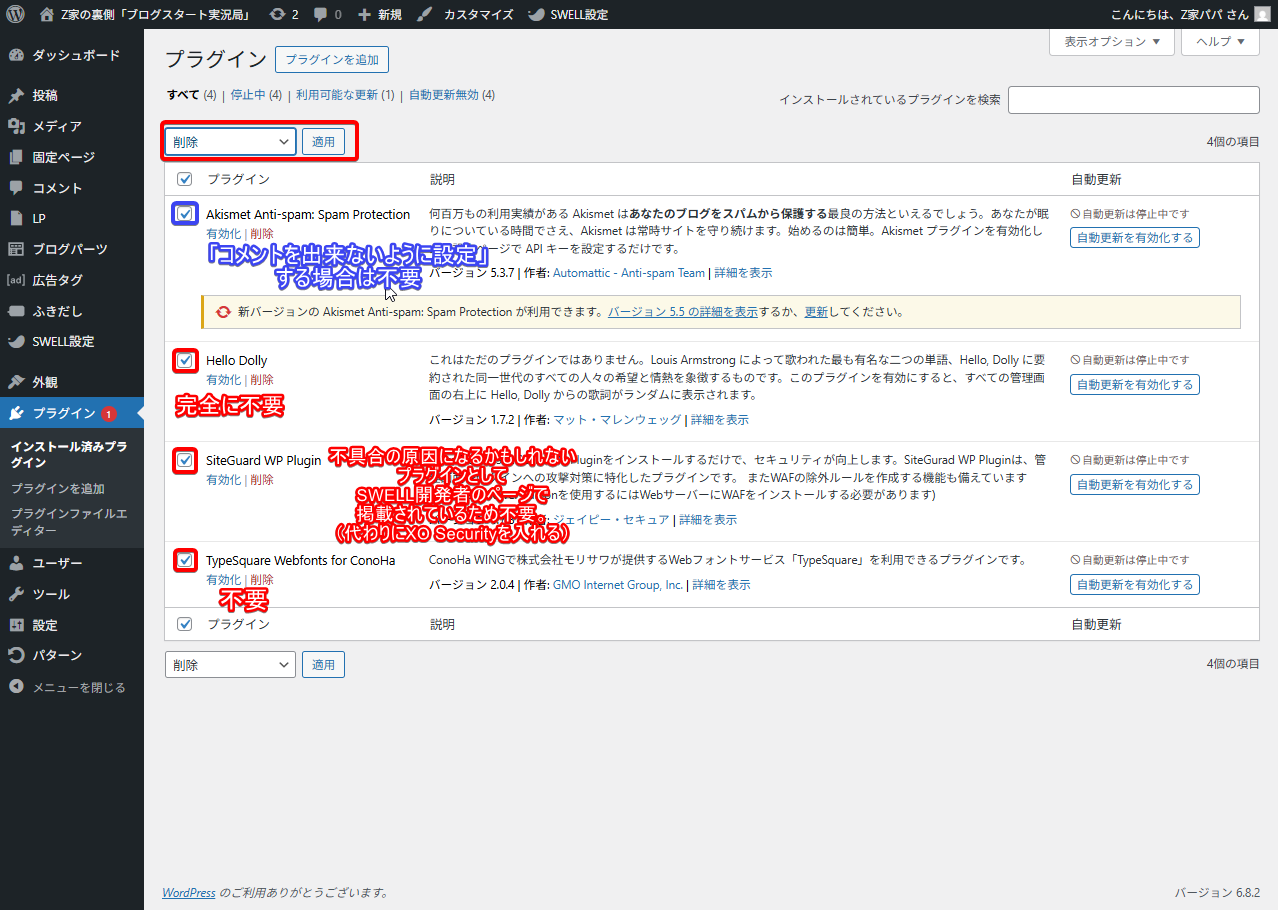

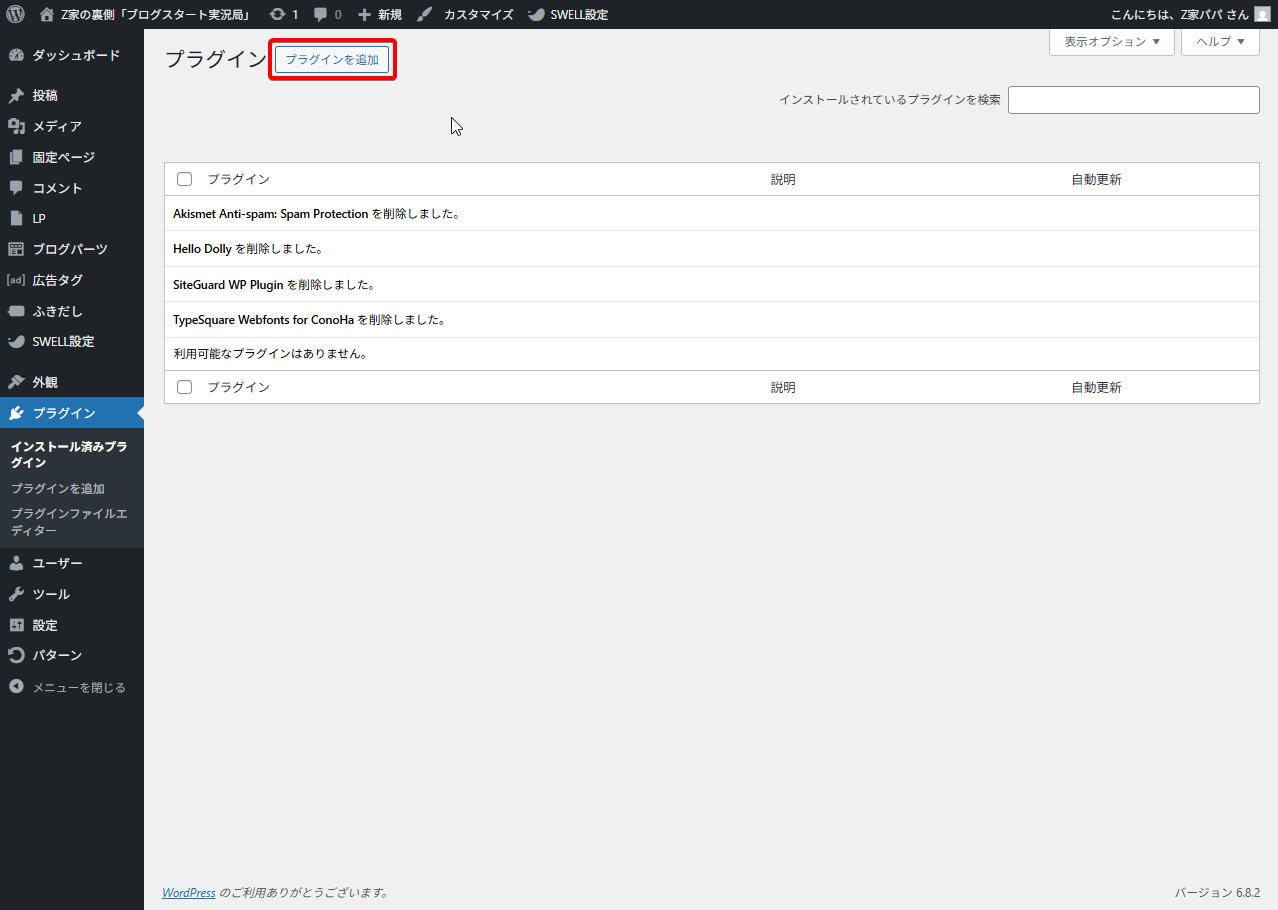

不要な「初期プラグイン」の削除

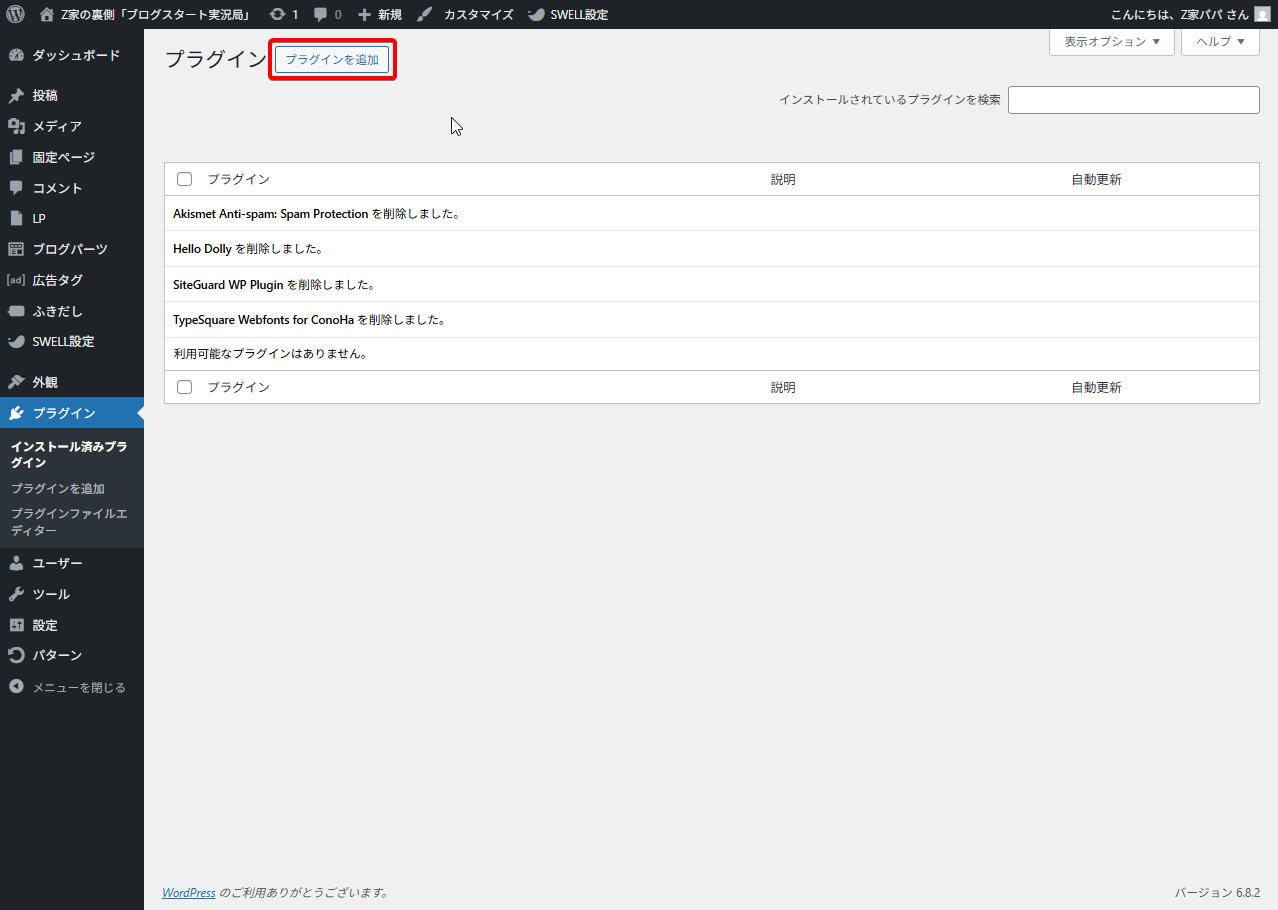

WordPressを導入した際、いくつか(4つほど)のプラグインがデフォルトで入っています。

不要なものは削除します。

(私の場合、全て削除します。)

私が「全て削除」する理由

- Akismet Anti-spam: Spam Protection

- コメント欄に大量に来るスパムを防ぐプラグイン。

収益化ブログで使用する場合、年間約4,680円の支払が必要

コメント欄を閉じる場合は不要

- コメント欄に大量に来るスパムを防ぐプラグイン。

- Hello Dolly

- WordPressの動作確認用に昔から同梱されているもの。

「Hello Dolly」の歌詞を表示させるだけのプラグイン。

全員不要

- WordPressの動作確認用に昔から同梱されているもの。

- SiteGuard WP Plugin

- 人気のプラグインだが、SWELL

とは相性が悪い。

不具合の可能性があるので不要

(私は変わりにXO Secrityを導入。詳細は別記事にて)

- 人気のプラグインだが、SWELL

- TypeSquare Webfonts for ConoHa

- モリサワフォントを使いたいなら残しても良いが、不要なら削除

私は不要

- モリサワフォントを使いたいなら残しても良いが、不要なら削除

(1.のご参考)

最近ではブログのコメント欄でのやり取りはあまり現実的ではないと思います。

個人的にはコメント欄をあけておくのは、「メリットより、リスク(スパムコメントが沸く)の方が大きい」と思うので、閉じても良いかと思います。

(読者との交流はSNSでする方がメリットが大きいかと)

【参考】コメント欄の閉じ方

(外観→カスタマイズ→投稿・固定ページ・記事下エリア→コメントエリアの設定)

※クリックで開きます

「外観→カスタマイズ→投稿・固定ページ→記事下エリア→コメントエリアの設定」の順に進め「コメントエリアを表示」のチェックを外す。

(最後に「公開」ボタンを押す)

SEO SIMPLE PACK の導入

ここからが本題です。

SEO SIMPLE PACKについて進めていきます。

SEO SIMPLE PACKの特徴(できること)

SEO SIMPLE PACKはSWELLの制作者が作ったプラグイン。

こんなイメージを持っておけばOKです。

SEO SIMPLE PACKの概要

- 検索で見つけてもらいやすくなる

- 記事のタイトルや説明文(メタ情報)を最適化しGoogleなどの検索結果に正しく表示されやすくする

- クリックされやすい見た目にできる

- 検索結果に表示される文章・サムネイル画像(OG画像)を自分好みに設定できる

- SNSシェア時も整った表示になる

- XやFacebookなどでリンクをシェアしたとき、適切な画像・文章を表示できる

- SEOの基礎設定を一括でカバーできる

- 初期設定だけで初心者でも最低限必要なSEO対策がほぼ完了する

- 余計な機能が少なく軽い

- 高機能すぎて複雑なSEOプラグインと違い、必要な機能だけに絞られていて設定も簡単

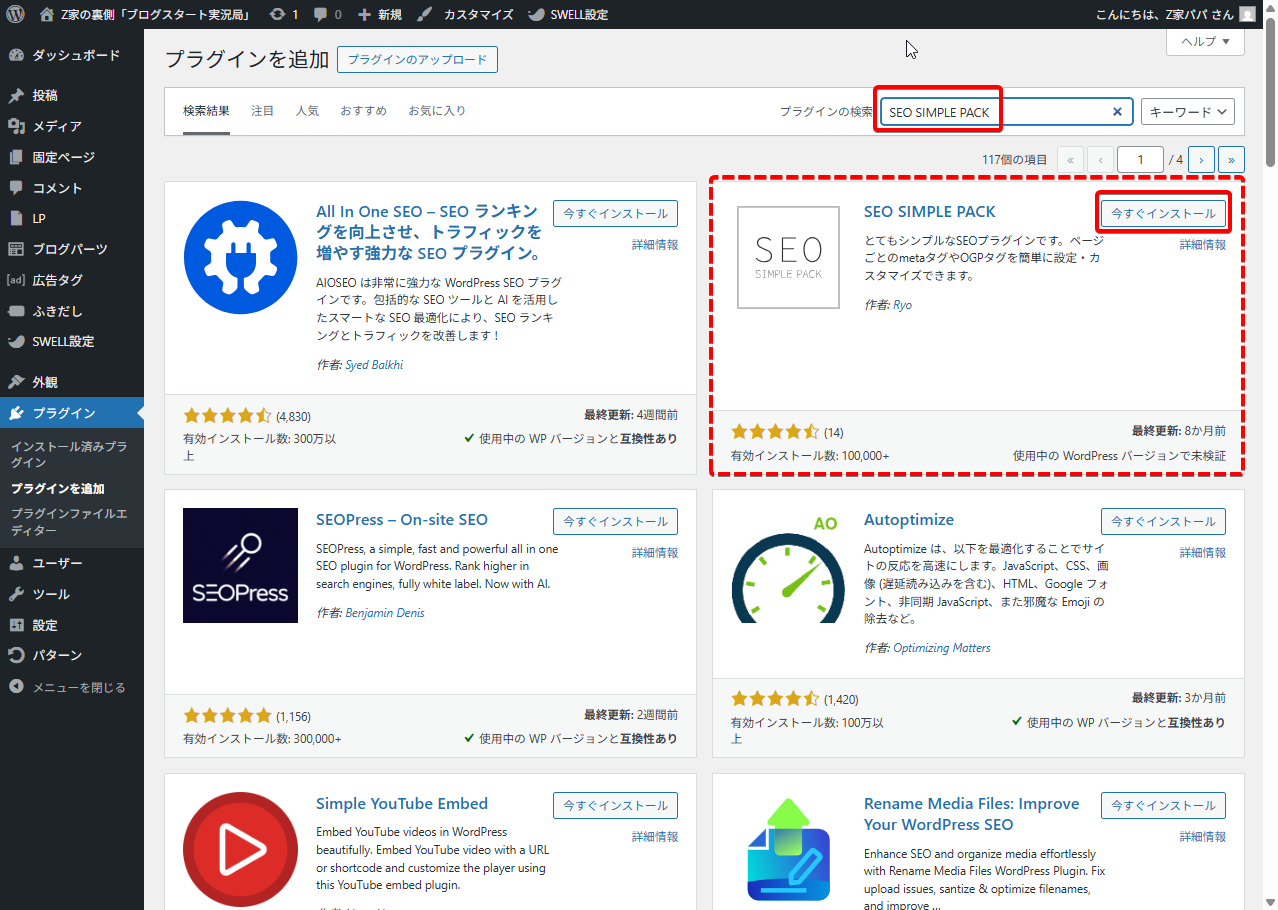

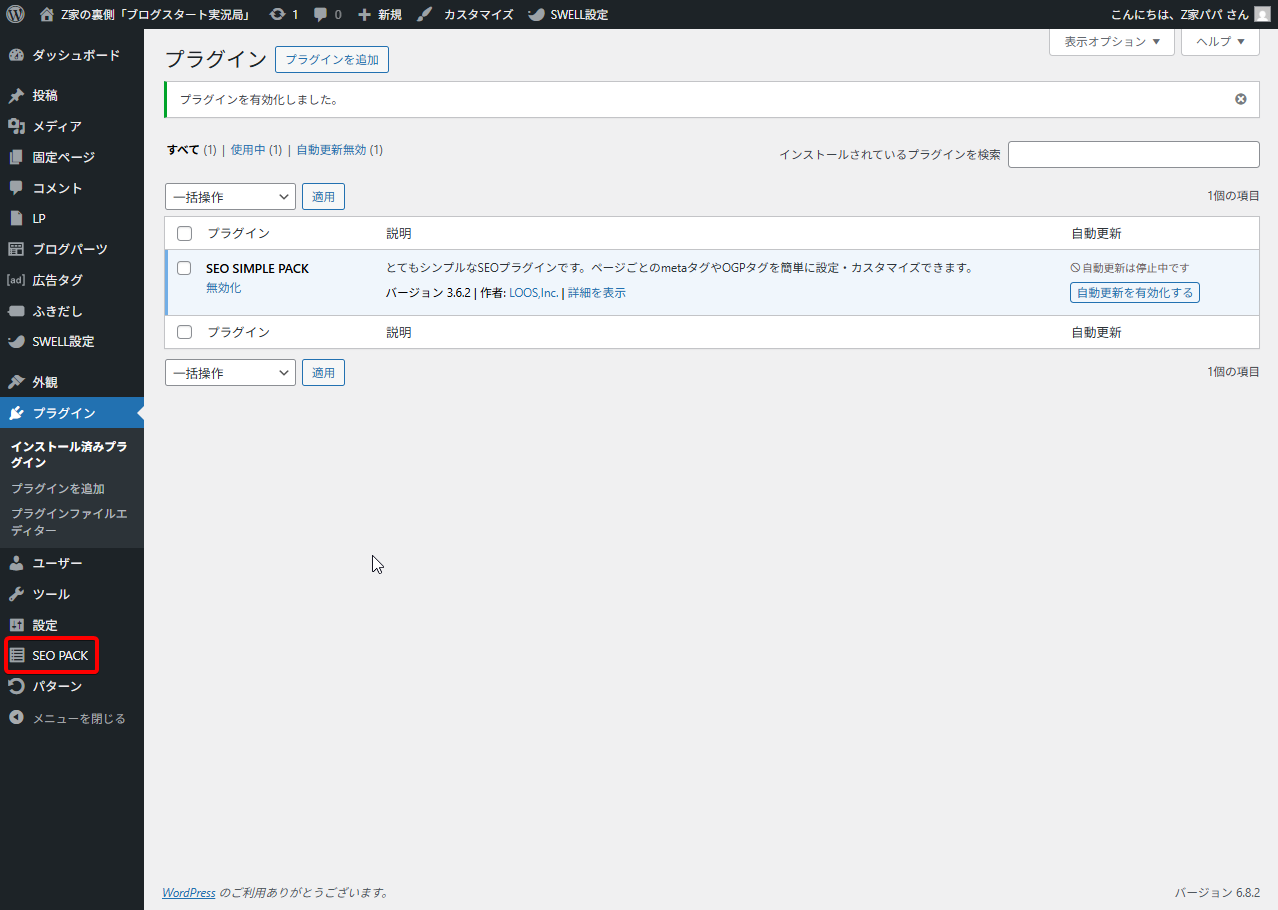

プラグイン追加(SEO SIMPLE PACK)

では、実際に導入していきます。

プラグイン→プラグインを追加

「SEO SIMPLE PACK」と入力し検索。→今すぐインストール

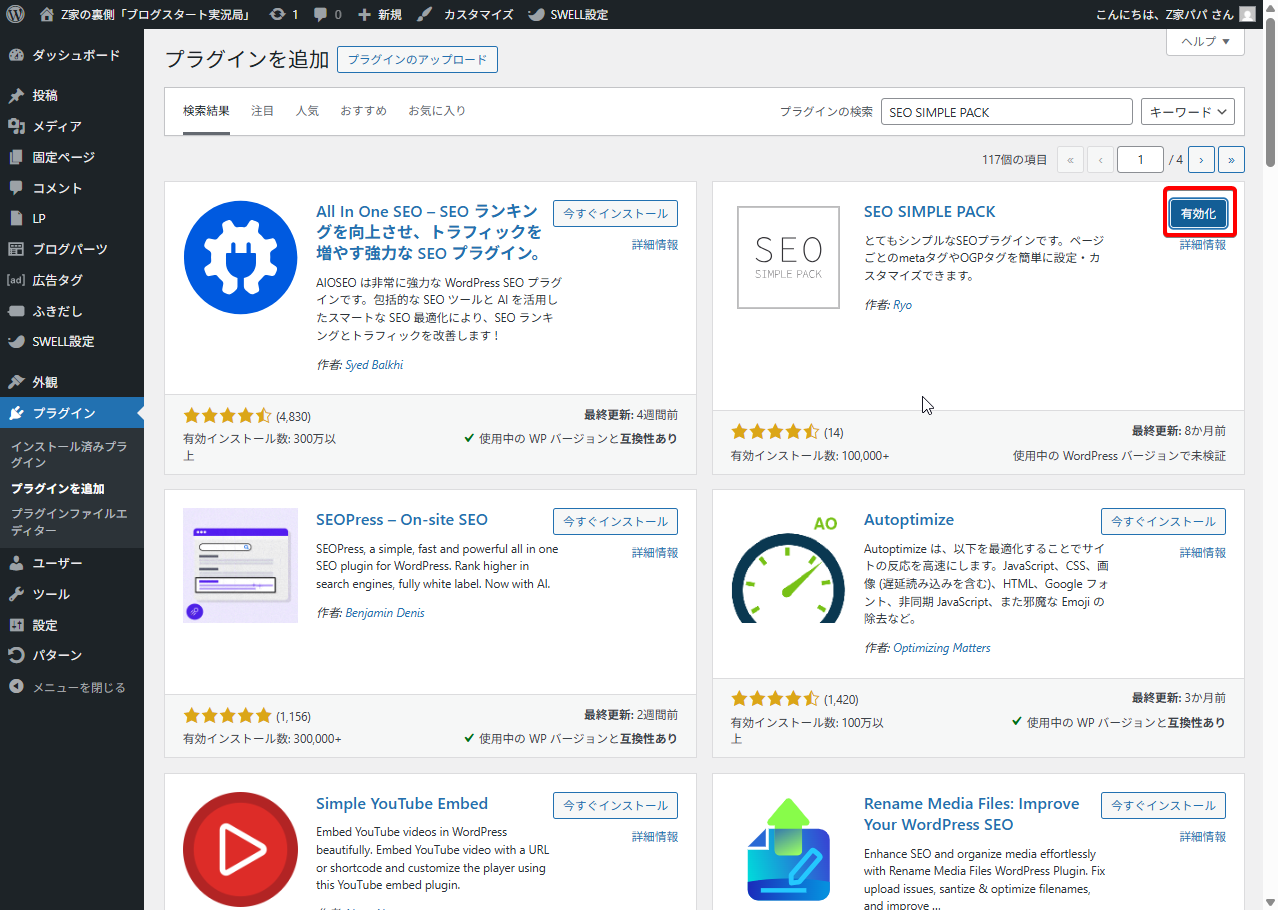

有効化

左側「SEO PACK」をクリック。

(SEO SIMPLE PACKの一般設定画面に移ります。)

一般設定

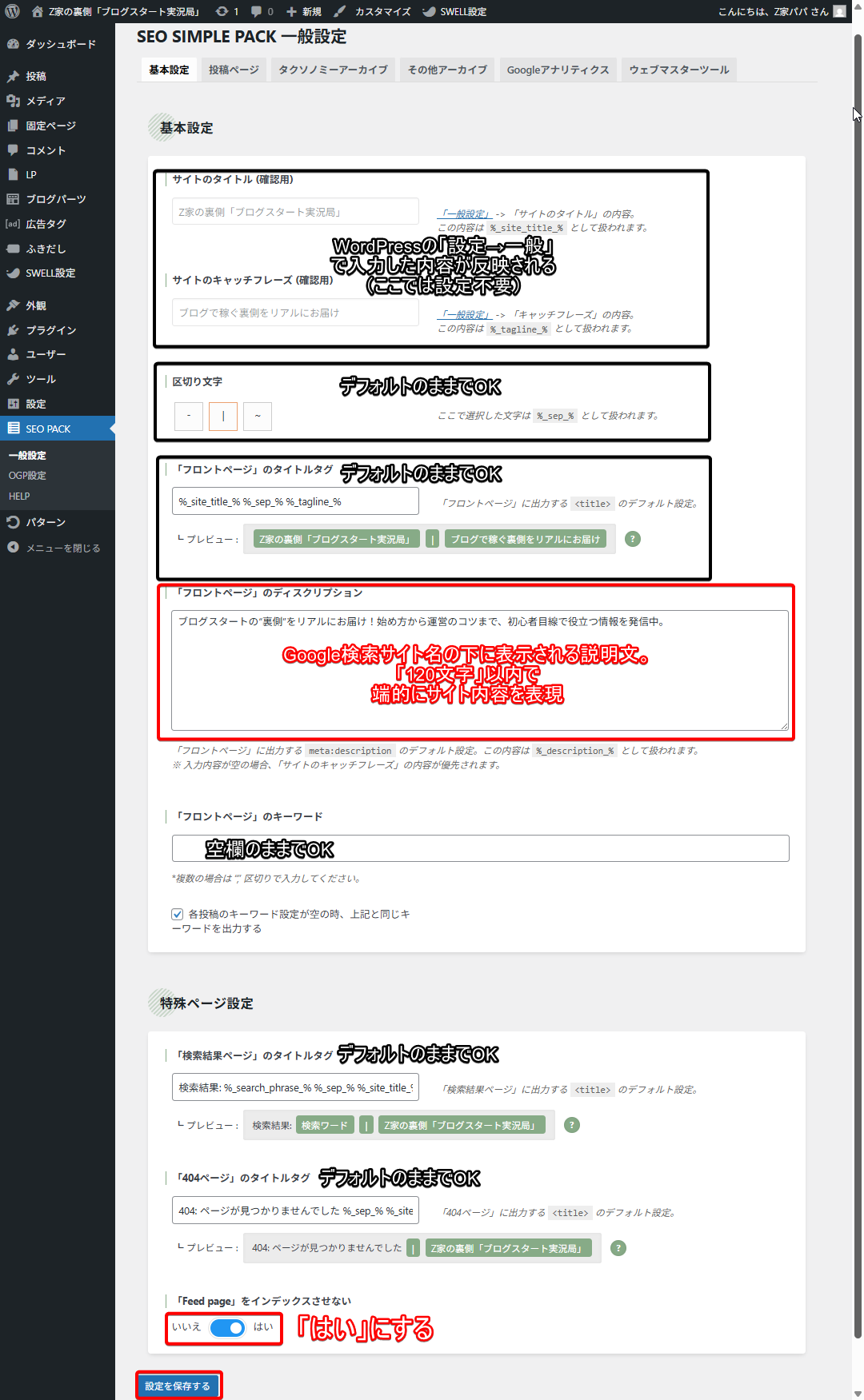

「基本設定」タブ

「基本設定」タブ

- 「サイトタイトル(確認用)」:ここでは設定不可

「サイトのキャッチフレーズ(確認用)」:ここでは設定不可(確認のみ)- 設定する場合は左側「設定→一般設定」から

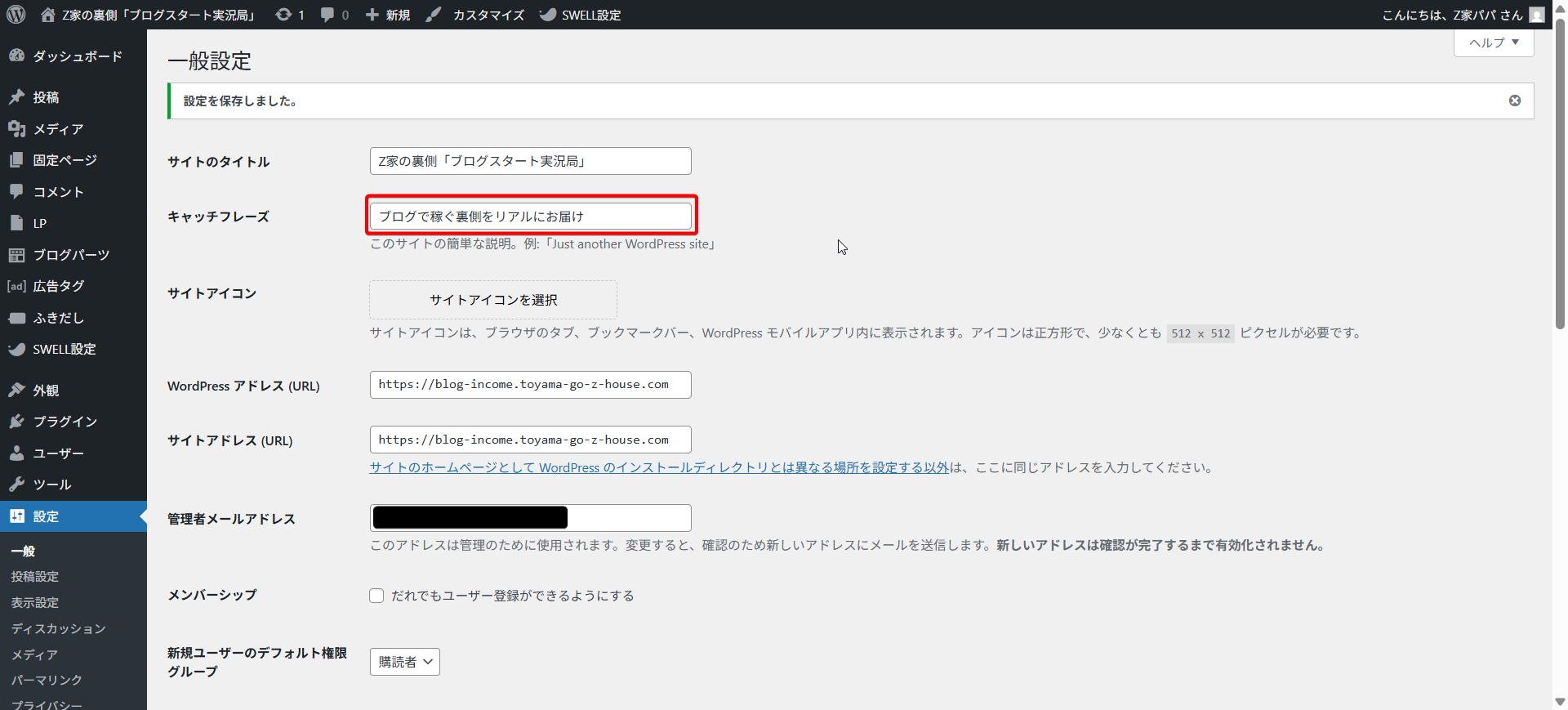

【参考】キャッチフレーズの設定

※クリックで開きます

設定 → 一般設定

入力が終わったら、「変更を保存」をお忘れなく。

- 区切り文字:デフォルトのままでOK

- 「フロントページ」のタイトルタグ:デフォルトのままでOK

- 「フロントページ」のディスクリプション:120文字以下で設定 重要

- Google検索でのサイト名の下に表示される説明文

- ChatGPTに素案を作ってもらうのもアリかと(このあたりAIは上手

- 「Feed page」をインデックスさせない:はい

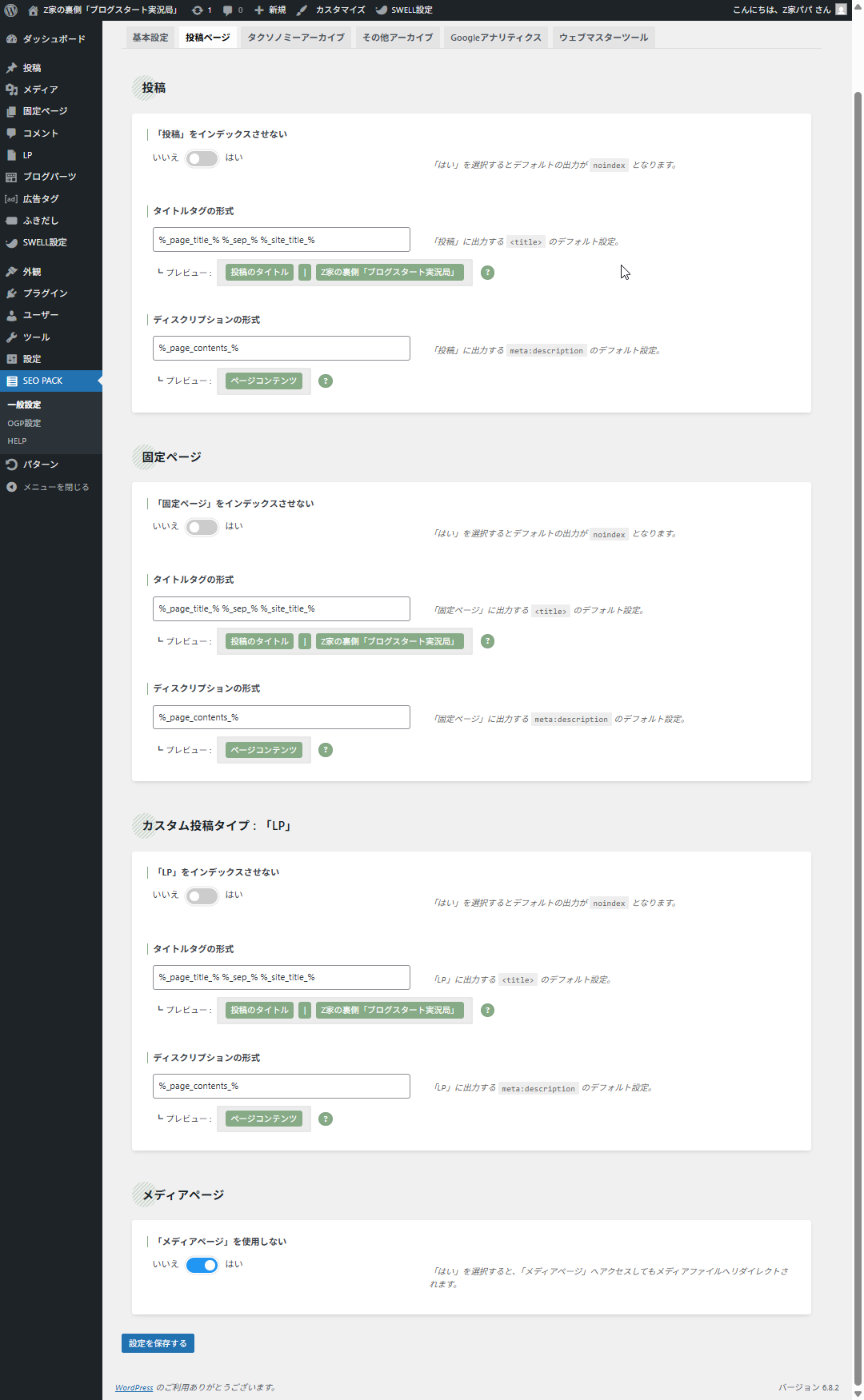

「投稿ページ」タブ

「投稿ページ」タブ

「投稿ページ」タブは基本的に全てデフォルトのままでOK

- 「投稿」をインデックスさせない:いいえ 重要

- 「はい」にしてしまうと投稿がインデックスされなくなる

(=Google検索の結果に表示されない) - もし「インデックスさせたくない」記事がある場合は、投稿画面で個別に設定すべき

- 「はい」にしてしまうと投稿がインデックスされなくなる

- 「固定ページ」をインデックスさせない:いいえ

- 「LP」をインデックスさせない:いいえ

- 「メディアページ」を使用しない:はい

- メディアページとは、メディアライブラリにアップロードした画像ごとに作成されるページ。インデックスさせる必要はないため「はい」を選択

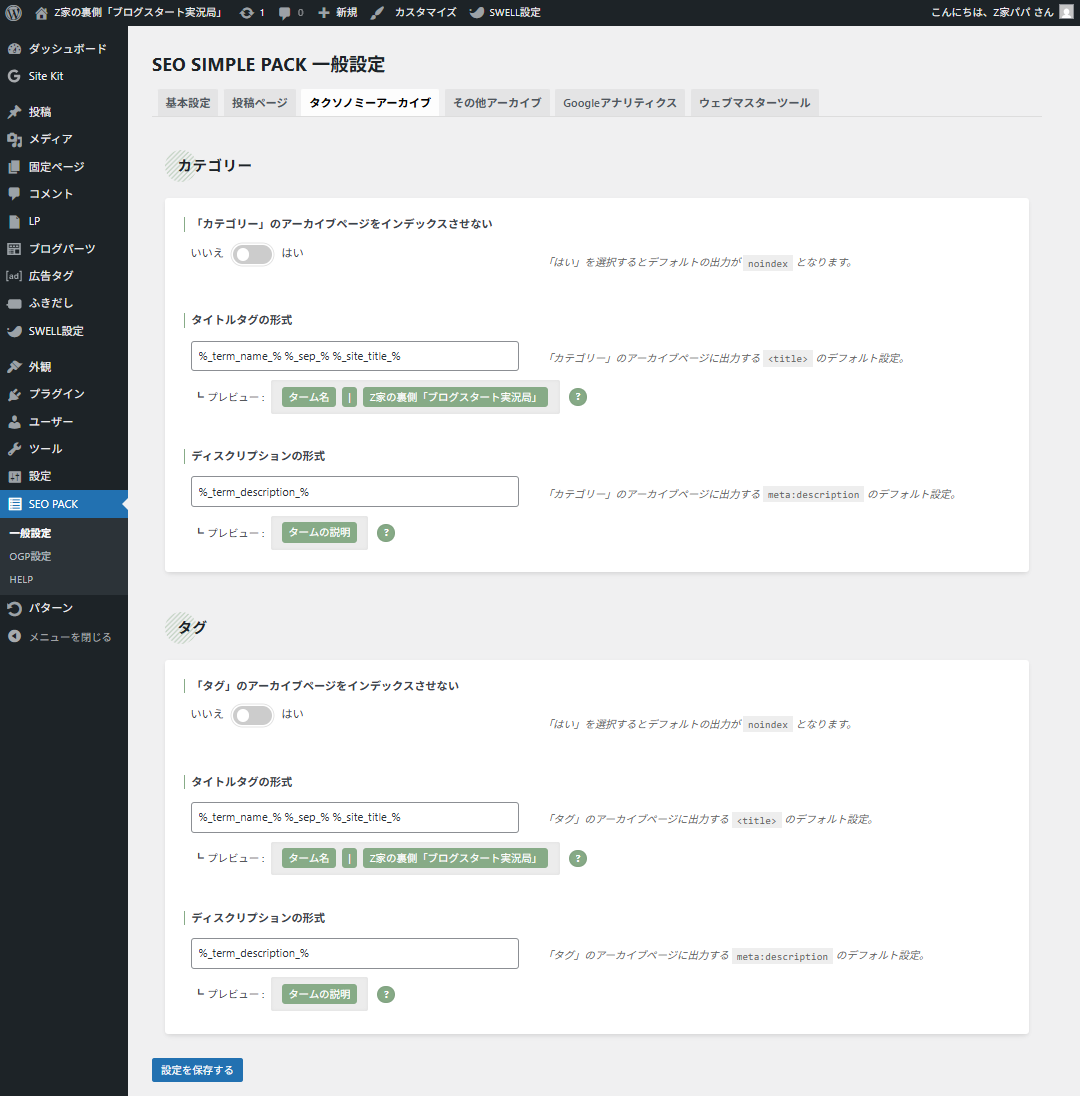

「タクソノミーアーカイブ」タブ

「タクソノミーアーカイブ」タブ

(カテゴリーやタグの総称)

「タクソノミーアーカイブ」タブは基本的に全てデフォルトのままでOK

※ただし、「投稿フォーマット」の項目が表示される場合は、『「投稿フォーマット」のアーカイブページを参照しない』を「はい」にする。

- 「カテゴリー」のアーカイブページをインデックスさせない:いいえ

- カテゴリーページ自体がSEOで役立つことが多いため、インデックスさせるべき

- 「タグ」のアーカイブページをインデックスさせない:いいえ

- 適切に整理されたタグページはSEOで役立つことが多いため、インデックスさせるべき

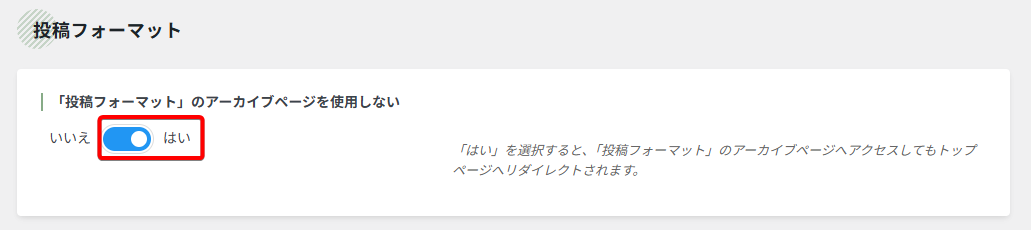

【参考】「投稿フォーマット」の項目が表示される場合

※クリックで開きます

表示される場合は…

「はい」でOK

※投稿フォーマット(アサイド・ギャラリーなど)は通常ブログで使わないことが多く、SEO的にも不要。

アーカイブページが自動生成されると 重複コンテンツや無駄なページが増える → SEOにマイナス。「使用しない=はい」とすることで 検索エンジンに不要なページを作らせない ようにできる。

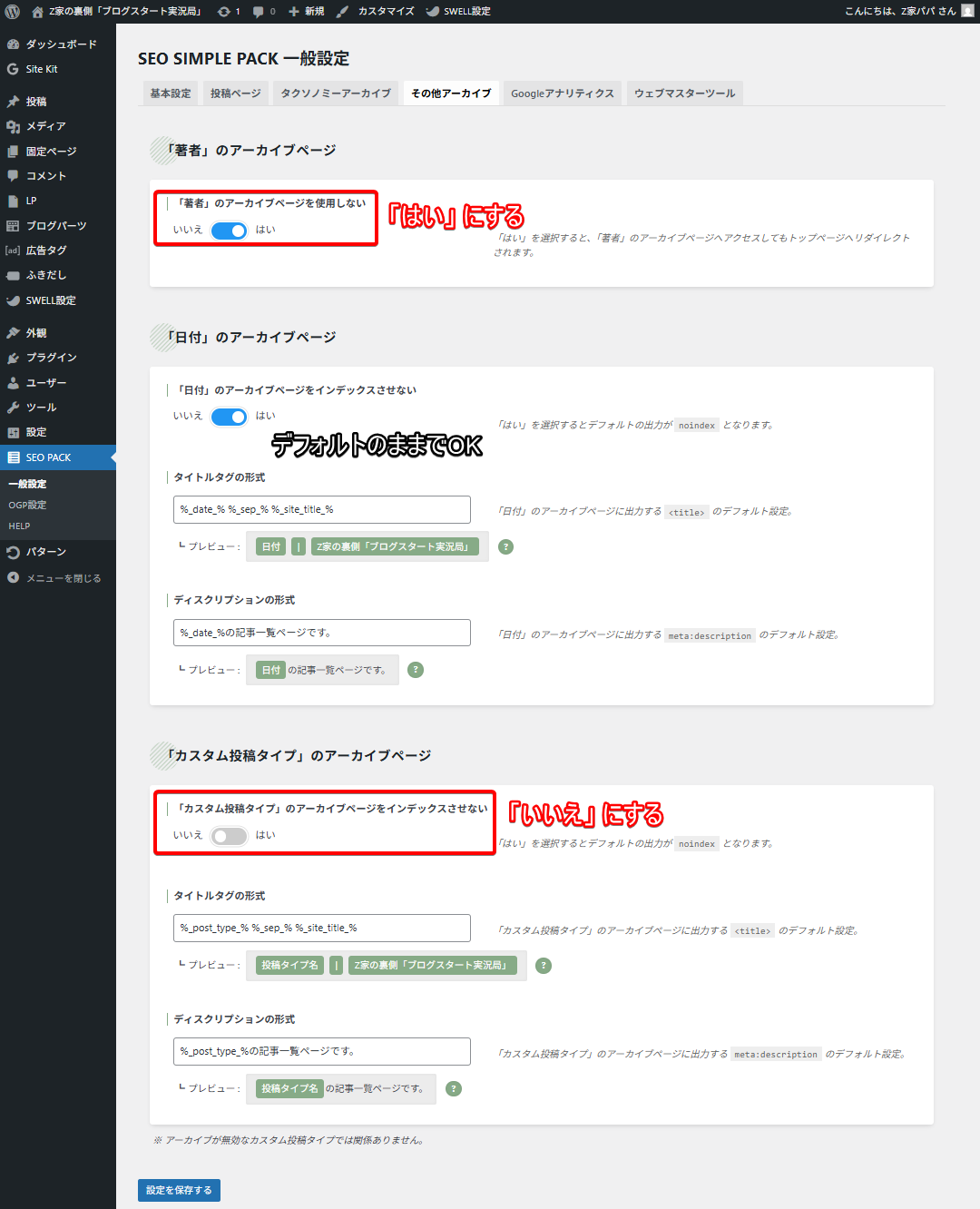

「その他アーカイブ」タブ

その他アーカイブ

- 「著者」のアーカイブページをインデックスさせない:はい

- 著者アーカイブは重複コンテンツになりやすくSEO的にも不要なことが多いため、インデックスさせなくてOK

- 「日付」のアーカイブページをインデックスさせない:はい

- 日付ごとに分けたアーカイブは検索ユーザーにとって価値が低い。

(例:「2025年8月の記事一覧」などは検索ニーズがほぼない)

- 日付ごとに分けたアーカイブは検索ユーザーにとって価値が低い。

- 「カスタム投稿タイプ」のアーカイブページをインデックスさせない:いいえ

- カスタム投稿タイプ(=SWELL

の場合は、「LPの一覧ページ」のこと)は、通常の「投稿」「固定ページ」とは別に作られたコンテンツで独自性が高いページのため、インデックスさせるべき。

- カスタム投稿タイプ(=SWELL

「Googleアナリティクス」タブ、「ウェブマスターツール」タブ

空欄のままでOKです。

次回の「Site Kit by Google」というプラグインで一括設定します。

(次回のSite Kit側で設定するため、ここで二重に設定する必要はありません)

※記事ができたら、ここにもリンクを貼ります

該当記事

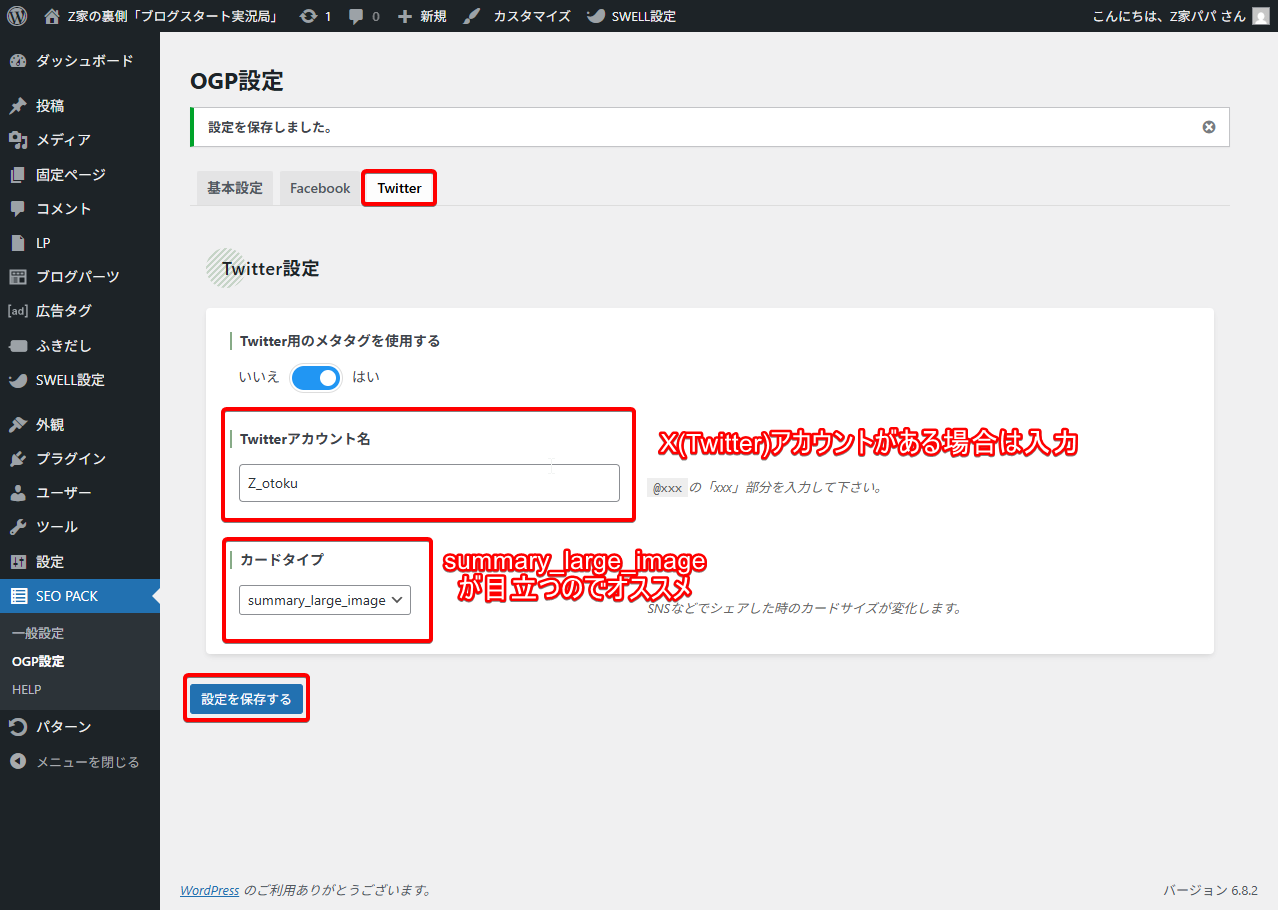

OGP設定

次は左側「OGP設定」の設定に移ります。

- Open Graph Protocolの略

- SNSで記事リンクを貼ったときに表示される「タイトル・説明文・画像」を整える仕組み

「基本設定」タブ

OGPタブの基本設定では「投稿記事でアイキャッチ画像を選択していないとき」にSNSで表示されるデフォルト画像を指定します。

X(Twitter)やFacebookできれいに表示される幅1,200px×高さ630pxで指定します。

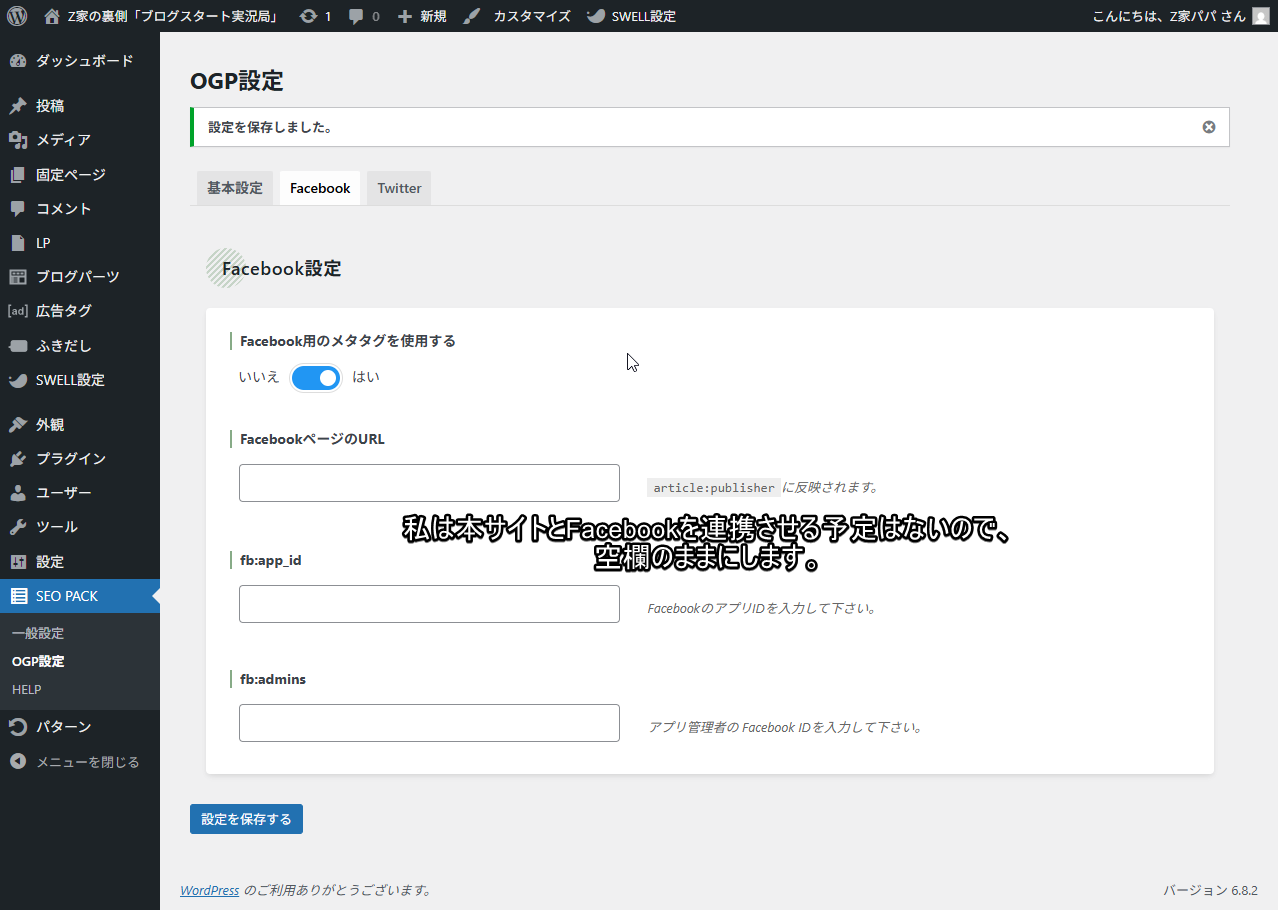

「Facebook」タブ

Facebookを連携させたい場合は、必要な情報を入力。

(「Facebook用のメタタグを使用する:はい」でOK)

「Twitter設定」タブ

X(Twitter)を連携させたい場合は、必要な情報を入力。

(「Twitter用のメタタグを使用する:はい」でOK)

カードタイプ:summary large imageが目立つのでオススメ

これでSEO SIMPLE PACKの設定が完了!

お疲れさまでした

XML Sitemap & Google Newsの導入

次は XML Sitemap & Google News に話を進めます。

(意外とすぐ終わります!)

XML Sitemap & Google Newsの特徴(できること)

XMLサイトマップを作成し、Googleに送信することで Googleにサイトの存在を認識させるプラグインです。

こんなイメージを持っておけばOKです。

Google検索(クローラー)が理解できる言語で記された「サイトの設計図」

XML Sitemap & Google News

の概要

- サイト全体の構造を正しく伝えられる

- サイト内の全ページ一覧(XMLサイトマップ)を自動生成し、検索エンジンにサイト構造を理解してもらえる

- 検索エンジンに記事を素早く知らせられる

- 新しく書いた記事や更新情報を、Google(検索エンジン)に効率よく通知できる

- インデックスされやすくなる

- Googleが記事を見つけやすくなるため、検索結果に表示されるスピードが速まる可能性がある

- Googleニュース掲載の土台を作れる

- 設定によって、ブログ記事をGoogleニュースにも対応させることができる

- 初心者でも自動運用できる

- 一度設定すれば、記事追加のたびにサイトマップが自動更新されるため手間がかからない

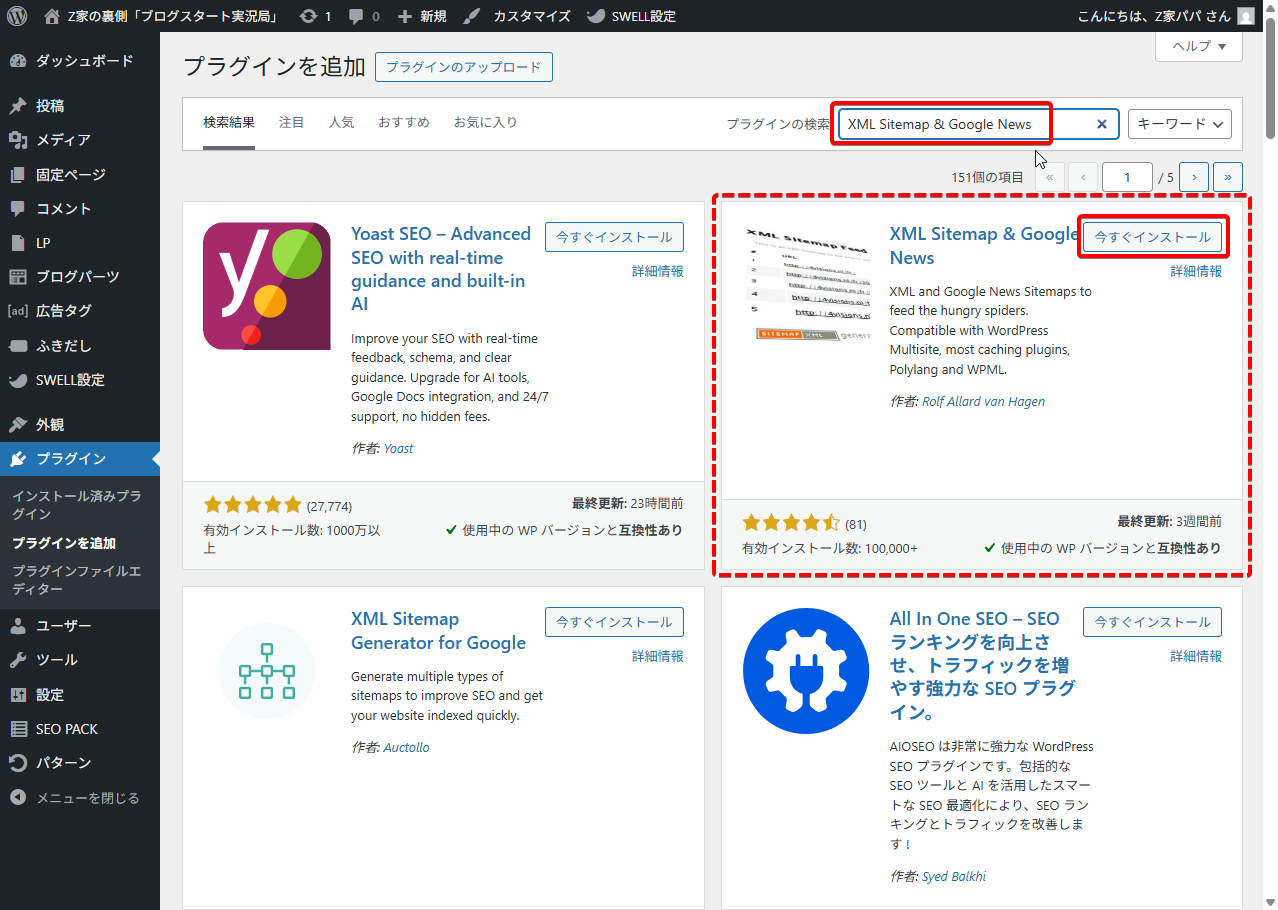

プラグイン追加(XML Sitemap & Google News)

では導入していきます。

プラグイン→プラグインを追加

「XML Sitemap & Google News」と入力し検索。→今すぐインストール

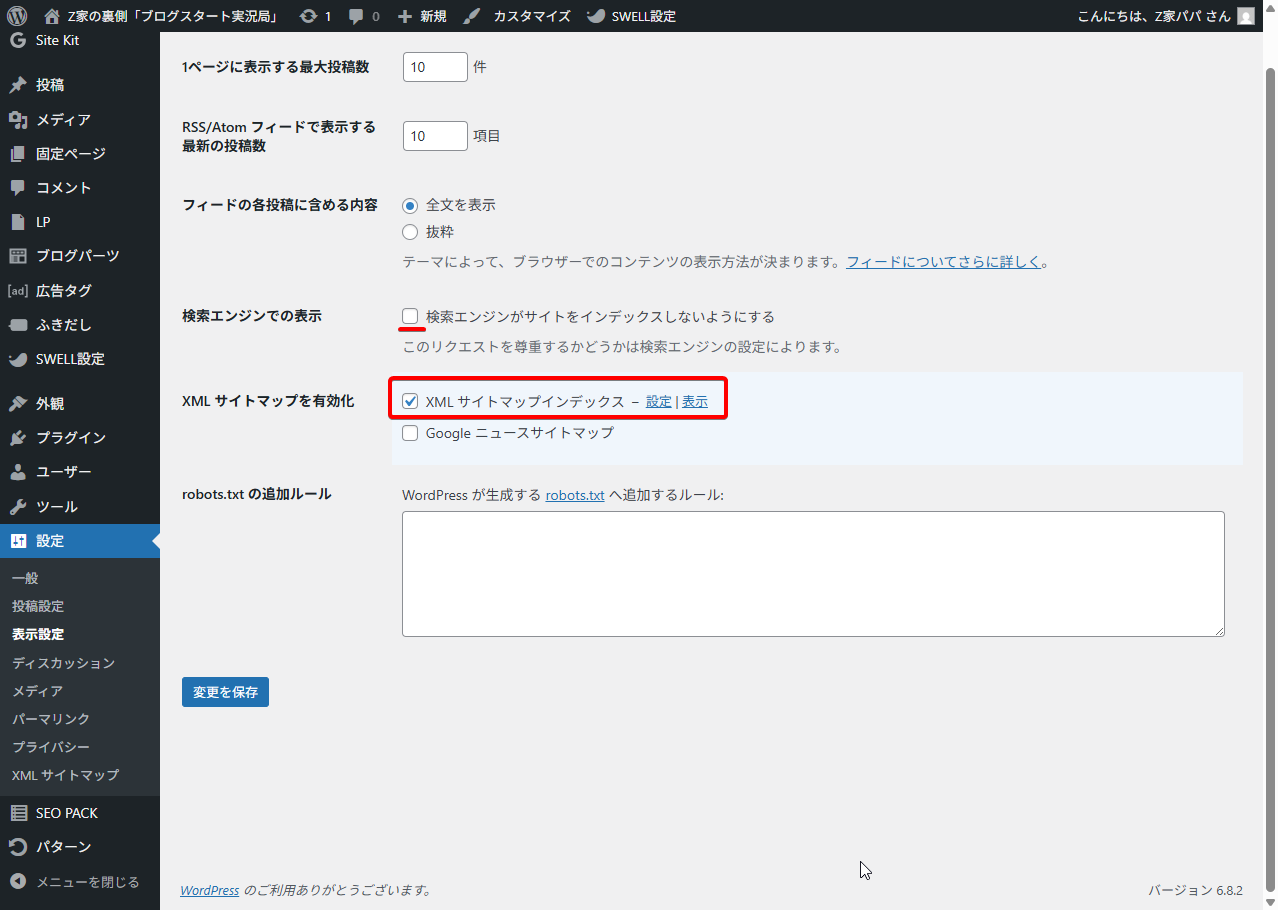

「設定」をクリック。

(WordPressの「設定」→「表示設定」に移ります。)

XML サイトマップを有効化:「XML サイトマップインデックス」にチェックが付いているのを確認します。

その後、「変更を保存」

XMLサイトマップ設定

「一般」タブ

「一般」タブ

左側「設定」→「XMLサイトマップ」をクリック。

- サーバー:「プラグイン」を選択 重要

- 「WordPress」を選択したままだと、簡易的なXMLサイトマップ(WordPress標準。URL=wp-sitemap.xml)が採用されてしまいます

- 今回設定する「より細かい設定ができる」XMLサイトマップ(URL=sitemap.xml)を採用するため、「プラグイン」を選択します

- Disable sitemaps(無効化):「投稿者」のみチェック

- SEO SIMPLE PACKの設定で「著者」のアーカイブページをインデックスさせない設定にしているので、こちらも無効化します。

(チェックを入れます) - タクソノミー(カテゴリーやタグ)はSEO対策が可能なので、チェックは外します

- SEO SIMPLE PACKの設定で「著者」のアーカイブページをインデックスさせない設定にしているので、こちらも無効化します。

「投稿タイプ」タブ

「投稿タイプ」タブ

この設定はやや感覚的な側面もあります。

(デフォルトのままでも大丈夫です。私は次のとおり少しアレンジ)

投稿記事は更新頻度が高いため、優先度を高めに設定

- 一般:「投稿」「固定ページ」にチェック

- Include these post types, or select none to automatically include all public post types:

「これらの投稿タイプを含めるか、何も選択しなければすべての公開投稿タイプを自動的に含めます」 - ブログでは通常はLPは使わないので、「投稿・固定ページのみチェック」でOK

- Include these post types, or select none to automatically include all public post types:

- 投稿:分割単位「月」、優先度「0.9」、

「Update the Last Modified date on each new comment.」にチェック- 投稿は更新頻度が高いので、「月」「0.9」を選択

- 固定ページ:優先度「0.5」、

「Update the Last Modified date on each new comment.」にチェック- 更新頻度は投稿よりは相対的に低いので「0.5」を選択

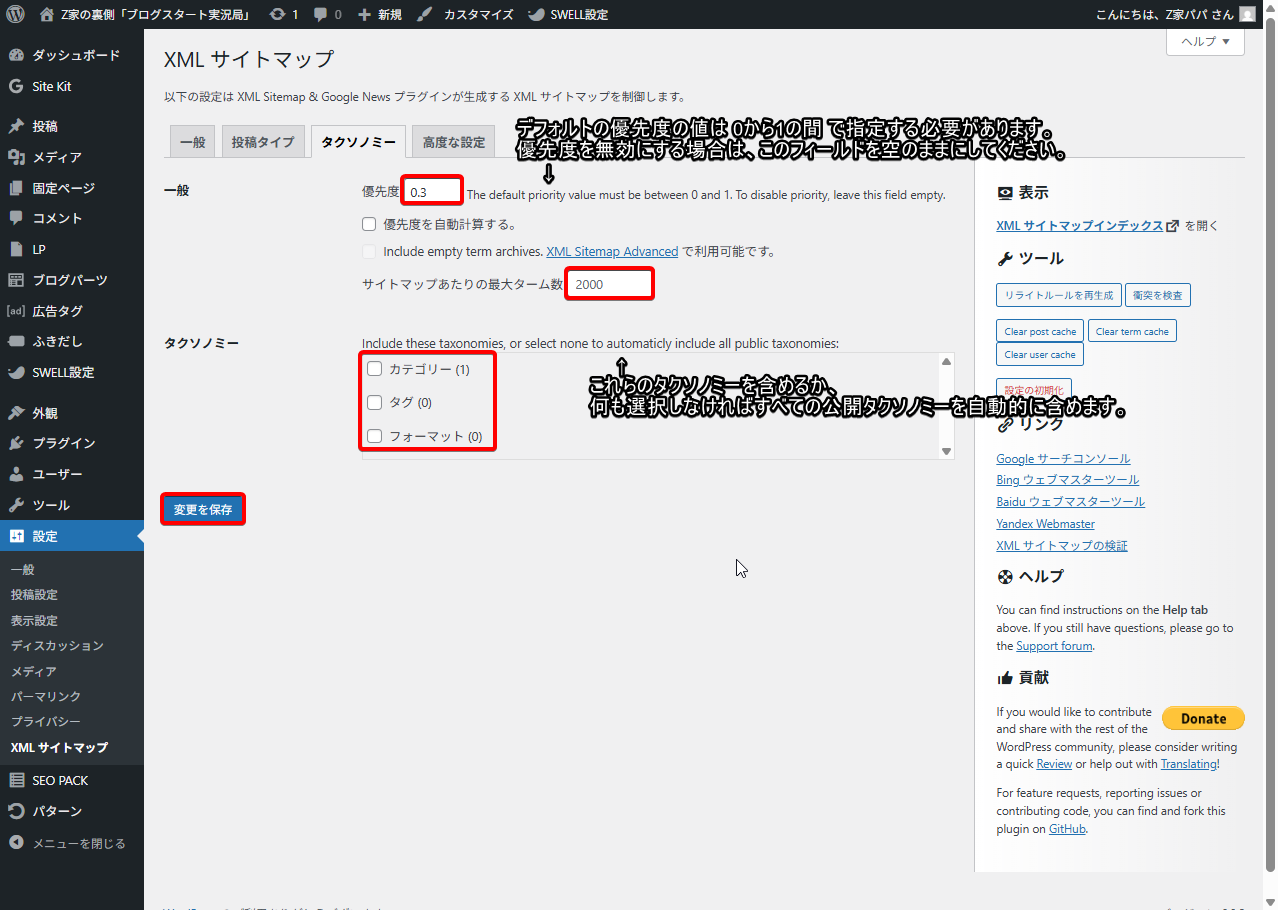

「タクソノミー」タブ

この設定もやや感覚的な側面があります。

(デフォルトのままでも大丈夫です。)

「タクソノミー」タブ

(個人的には)タクソノミーは「投稿や固定ページよりは優先度が低い」のでに相対的に優先度を低めに設定

- 一般:優先度「0.3」、

サイトマップあたりの最大ターム数「2,000」- タクソノミーページの優先度を上げたい場合、もう少し数値を上げてもOK。

私は投稿や固定ページよりは優先度が低いので「0.3」に - 最大ターム数は多すぎると重くなるので、デフォルトのままでOK

- タクソノミーページの優先度を上げたい場合、もう少し数値を上げてもOK。

- タクソノミー:全てチェックを外す

- 「Include these taxonomies, or select none to automaticly include all public taxonomies:」

「これらのタクソノミーを含めるか、何も選択しなければすべての公開タクソノミーを自動的に含めます。」

- 「Include these taxonomies, or select none to automaticly include all public taxonomies:」

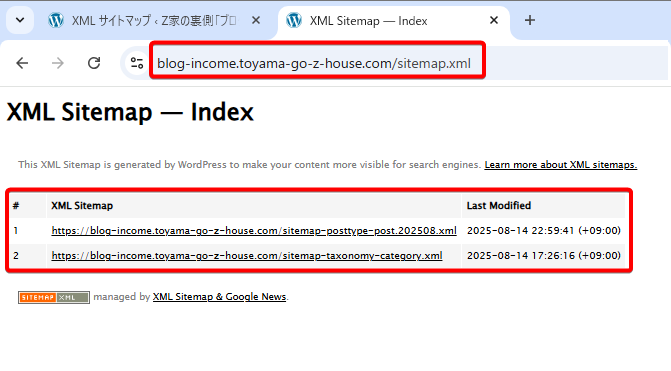

高度な設定

「高度な設定」タブ

全てデフォルトのままでOK

「高度な設定」タブの中にXML SitemapのURLが表示されています。

コピーしてブラウザに貼り付けてアクセスしてみましょう。

(「サイトURL/sitemap.xml」となっているはず)

こんな感じで表示されればOKです。

設定はこれで完了です。

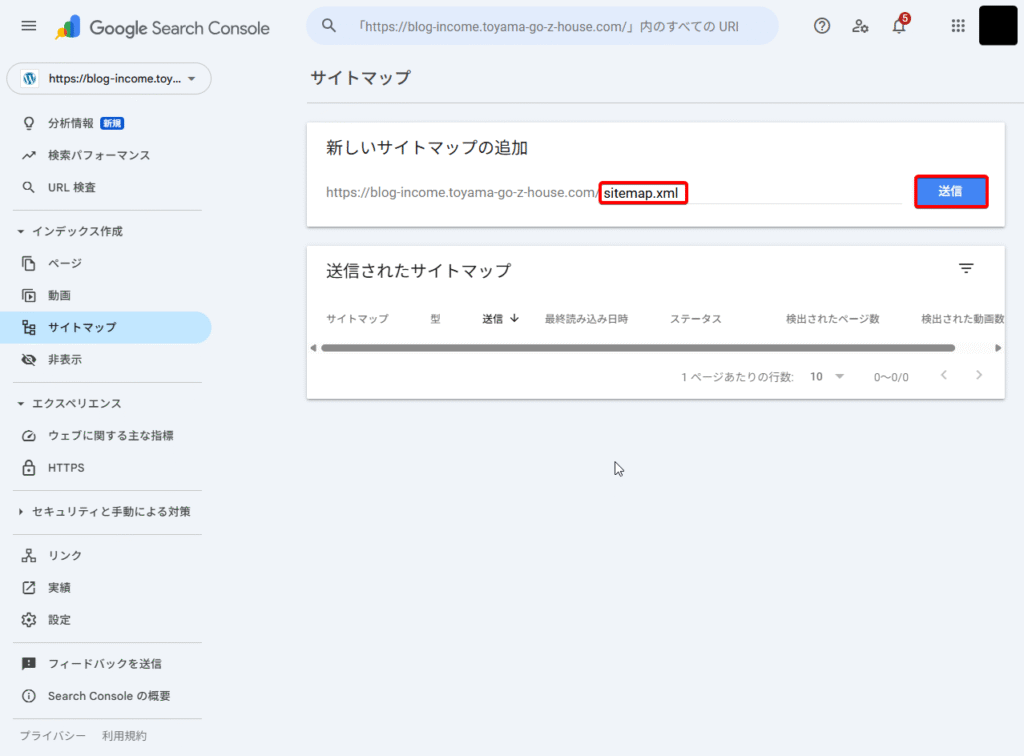

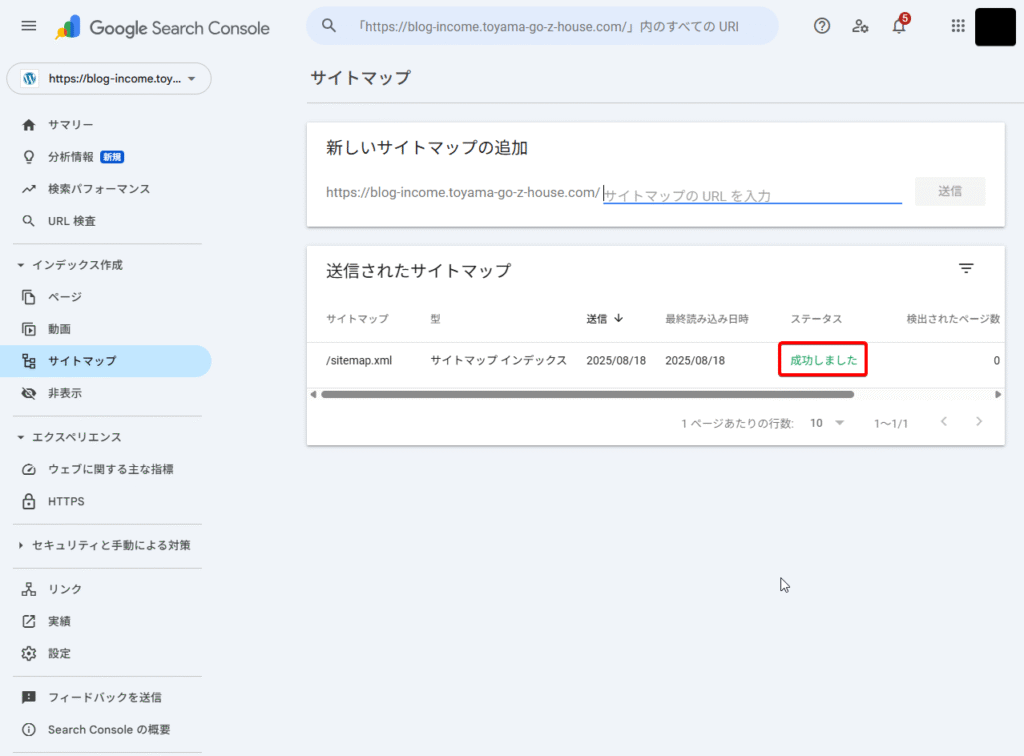

作成したXMLサイトマップをGoogle Search Consoleに送信

最後に大事な作業が1つ。

XMLサイトマップ(サイトの設計図)は作成しただけでは Google に気づいてもらえない可能性があります。

Google Search Console の「サイトマップ」画面で送信してはじめて、Google に「この設計図を使ってください」と伝わります。

そこで…

作成したXMLサイトマップをGoogle Search Consoleに送信します。

(Google Search Consoleの導入がまだの場合は、一旦スルーでOK。次回、別記事にて導入手順をお伝えした後、改めてご紹介)

Google Search Consoleにアクセスし、「サイトマップ」をクリック。

新しいサイトマップを追加の欄にsitemap.xmlと入力し「送信」

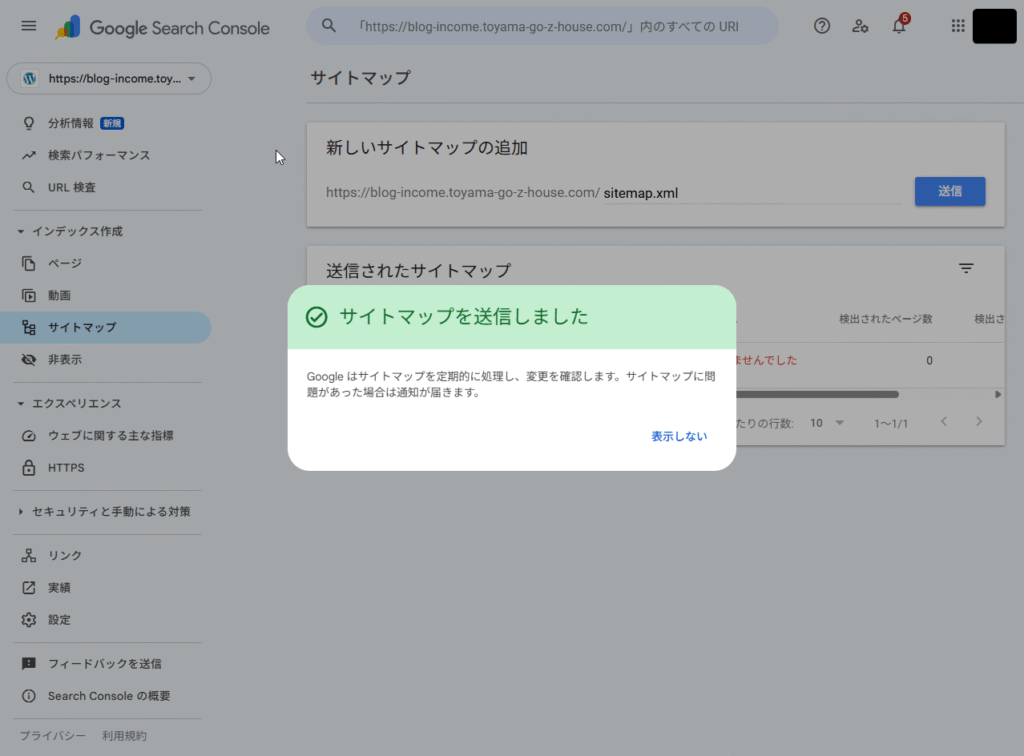

送信直後はステータス欄に「取得できませんでした」と表示される場合があります。

私も今回そうでした。

数分してページを再読み込みしたら、修正されるはずです。

(それでもダメなら、何度か送信してみてください。)

これで、作成したXMLサイトマップをGoogle Search Consoleに送信する作業は完了です。

自分のサイト構造をGoogleにしっかり伝えられたことになります

あとは記事を更新するたびに、自動でGoogleに通知されるので安心です。

最後に(次回予告)

再掲

(今回:コチラが設定完了)

次回の記事では

「Site Kit by Google」を設定

といったところで、今回はこのあたりで。

お疲れ様でした!

\次回の記事はコチラ/